Pablo Da Rocha (*)

El pasado día miércoles 3 de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de junio. De acuerdo a la información, el IPC registró una variación mensual de 0,36%, lo que en el acumulado del año totaliza 3,62%.

Como es sabido, este índice se emplea para medir la inflación, es decir, el aumento sostenido y generalizado de los precios. Este fenómeno multicausal es relevante porque erosiona el poder de compra de las personas. En efecto, cualquiera reconoce, que no es tan importante la “cantidad” de dinero que se tenga en el bolsillo, como la “capacidad” de compra que se tenga. Así pues, resulta claro que mi poder adquisitivo depende en buena medida de esa cantidad, pero particularmente de los precios de los bienes y servicios que consumo.

Nuestro ingreso, es decir, la cantidad de dinero en “nuestro bolsillo”, proviene en la gran mayoría de los casos, de nuestro salario. Nuestra remuneración se ajusta, de acuerdo a lo establecido en cada convenio salarial, habitualmente en forma semestral o anual. Este punto, es significativo, porque si bien existe una frecuencia predeterminada para los ajustes, los precios, de hecho, no esperan al ajuste; éstos varían todos los días, y como vimos, con cada variación, cambia mi capacidad de compra.

Para simplificar el razonamiento, si tengo un ingreso relativamente fijo durante un determinado período, basta con que los precios varíen para que mi poder de compra varíe. Dicho de otra manera, si tengo un ingreso de $100 y el litro de leche vale $5, puedo comprar hoy, 20 litros de leche, pero si dentro de dos meses el precio de leche pasa a valer $10, podré consumir 10 litros, porque mi ingreso es el mismo. Para sintetizar, si mi ingreso se mantiene constante y los precios aumentan, mi poder adquisitivo cae.

Por lo tanto, se aprecia la importancia que tiene la inflación, a la hora de determinar la capacidad de compra de las personas. Por ello, resulta indispensable conocer qué les sucede en general a los precios para poder identificar cómo varía la capacidad de compra de los ingresos, en especial, del salario. Como hemos señalado, el IPC, mide la inflación, por ello, es una variable relevante en cada convenio colectivo.

El criterio general -o lineamiento- en cada convenio colectivo, en materia salarial, es ajustar las remuneraciones de acuerdo a una inflación esperada. Si bien existen diversas estimaciones al respecto, suele emplearse la que determina el gobierno, a través del Comité de Coordinación Macroeconómica. Como puede suponerse, ajustar de acuerdo a una “expectativa” supone un riesgo, es decir, al cabo del período que se considere, habrá que comparar los ajustes otorgados de acuerdo a la inflación esperada durante dicho período, con la efectivamente registrada; lo cual es altamente probable, no coincida.

Lo que se hace en estos casos, es incluir en el convenio, lo que se denomina “correctivo”, que como se puede deducir del nombre, corrige, las eventuales diferencias, de modo tal, que de “punta a punta” no modifique la capacidad de compra que se espera no alterar; dado que vimos, que basta con que los precios varíen, para que la capacidad de compra se modifique. Un aspecto a destacar es que, si bien habitualmente la inflación efectivamente registrada suele ubicarse por encima, lo que habilita un correctivo “en más”, es decir, un ajuste adicional que corrija; puede teóricamente acontecer, que la inflación efectivamente registrada, se ubique por debajo de los ajustes otorgados, en ese caso, corresponde también un correctivo, aunque en ese caso, sería “en menos”, es decir, que habría que descontarlo.

Si uno revisa los convenios colectivos vigentes, seguramente encuentre que las redacciones referidas al uso de correctivos expresen correcciones “en más o menos” lo que da cuenta de las posibilidades a la hora de realizar la comparación, entre lo esperado y lo real. No obstante, ello, lo más común es toparse con correctivos “en más”, es decir, lo habitual y técnicamente probable, es que la inflación efectivamente registrada, sea superior a los ajustes por inflación esperada (o futura). En esos casos, corresponde un ajuste adicional (positivo), que corrija esa diferencia.

La novedad este año, es que la inflación efectivamente registrada en los últimos doce meses se ubicó por debajo de las estimaciones del gobierno, es decir, los correctivos que correspondería aplicar son negativos, es decir, en menos. Se trata de una situación excepcional, se cuentan con los dedos de una mano, las ocasiones en que la inflación efectivamente registrada supone una mejora en la capacidad de compra.

Veamos, ¿qué aconteció? Los lineamientos salariales presentados por el Poder Ejecutivo para la 10ª ronda de los Consejos de Salarios propusieron, ajustes semestrales, bajo el criterio de inflación futura, de acuerdo a las proyecciones inflacionarias del gobierno para los siguientes doce meses: de acuerdo a ello, correspondería, un ajuste de 2,7% para los primeros seis meses del año (segundo semestre del año 2023) y un ajuste de 4,4% para los siguientes seis meses (correspondiente al primer semestre de 2024).

Ambos ajustes acumulados totalizan 7,22% durante los doce meses transcurridos; sin embargo, y contra todos los pronósticos, los precios se desaceleraron fuertemente en general, lo que ocasionó que la inflación efectivamente registrada durante dicho año cerrará en 4,96%. Es decir, una diferencia entre la inflación esperada y la efectivamente registrada de 2,11%. La novedad como dijimos es que, si bien esto implica la aplicación de un correctivo inflacionario, la corrección sería en menos, es decir, que correspondería “descontarlo”.

Está claro que esta situación algo inesperada, que implica descontar un porcentaje del ajuste salarial (en lugar de adicionar, como era habitual) genera confusión y malestar entre los trabajadores. Lo concreto es que alrededor de 660 mil trabajadores de la actividad privada se ven “contemplados” bajo esta situación, transcurridos doce meses el 30 de junio, correspondería aplicar un correctivo.

De acuerdo a los datos que aporta el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se constatan distintos escenarios que resultan del alcance logrado durante la negociación colectiva. En ese sentido, podemos dar cuenta, por ejemplo, de 25 mesas de negociación donde lograron una redacción del correctivo que excluye la posibilidad de descontar, es decir, correctivos solo “en más”, en dichos casos, no corresponde aplicar el correctivo, se supone “nulo”. En esos casos, por efecto de su no aplicación, y dado que la inflación efectivamente registrada se ubicó “por debajo” de los ajustes otorgados, esa “diferencia” constituye un “incremento real” indirecta, en alrededor de la misma magnitud del correctivo. Dicho de otra manera, para los trabajadores de esas 25 mesas, se logró una “ganancia extra” involuntaria de salario real de 2,15%.

Por otro lado, se verifican 110 mesas de negociación que establecieron una redacción que prevé correctivos “en más o en menos”. En estos casos, resulta evidente, que corresponde “descontar”, es decir, un ajuste “en menos” a cuenta del próximo ajuste. En general son sectores que tienen además del 1,3% de inflación esperada para el próximo semestre, un componente por el concepto de recuperación, donde conjuntamente superan el 2,15%. Habilitando en este caso, que se pueda descontar completamente el correctivo en el siguiente ajuste. Para estas mesas, dado los criterios aplicados se esperaría un ajuste semestral a partir del 1ºde julio, de 0,04%.

No obstante, ello, existe jurídicamente o para algunos, técnicamente, un aspecto quizá “vidrioso” a ser considerado: si es posible que el descuento de correctivo puede contemplar otros conceptos más allá de los inflacionarios, como el componente real de recuperación. De ser así, no bastaría el 1,3% de inflación esperada para el segundo semestre de 2024, lo que implicaría, un “nuevo descuento” a cuenta del ajuste semestral de enero de 2025. En ese sentido, y bajo el entendido que la negociación no es un asunto técnico, sino político, es dable esperar diversas alternativas, por ejemplo, que el descuento se realice en tres partes. Resulta evidente a diferencia de la situación anterior, que no se produce ninguna clase de “ganancia adicional” o incremento real indirecto, pues se aplica el correctivo.

Un aspecto a tener en cuenta es, que puede suceder que, por falta de claridad en las redacciones de los correctivos inflacionarios en los convenios colectivos, no se exprese que el correctivo puede ser en más o menos, es decir, se omite en la redacción. En dichos casos, si bien será la negociación la que resuelva en última instancia, técnicamente es inobjetable que se aplique, correctivo en menos.

Ahora bien, por último, está la situación del resto de las mesas, alrededor de 40 mesas, que como resultado de haber logrado previamente completar la recuperación, no tienen previstos ajustes reales. En dichos casos, solo cuentan con un único ajuste por concepto de inflación futura que totaliza 1,3%, es decir, resulta insuficiente para descontar el correctivo “en menos”. Dado que no se pueden reducir los salarios nominales, queda pendiente un nuevo descuento en el futuro. La discusión en ciernes es si el porcentaje de correctivo que queda sin descontar puede quedar sin aplicar. Lo ideal -obviamente- sería que esta “deuda” pudiera quedar sin efecto. Sin embargo, será la negociación entre partes la que resuelva, como siempre, definición será “política”.

Que se espera suceda durante el año 2025, es decir, ¿hay probabilidad de que esta situación de repita al cabo de los próximo doce meses? Pues el escenario es incierto, es decir, con incertidumbre. En primer lugar, porque se trata de un año con una nueva ronda salarial bajo una nueva administración, que abarcaría alrededor del 90% de las mesas. En segundo lugar, porque se trata, de un año de elaboración presupuestal, lo que tiene implicancias sobre las variables macroeconómicas proyectadas. Por último, pero no menos importante, la inflación, al ser multicausal, tiene factores determinantes endógenos y exógenos que son cada vez menos probable de estimar o predecir.

Por lo tanto, resulta más adecuado confiar en construir fortalezas para el desarrollo de la negociación colectiva -correlación de fuerzas- que entregarse a las “bondades” del mercado.

(*) Economista.

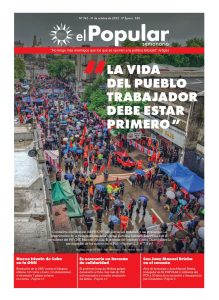

Foto ilustrativa

Foto: Javier Calvelo / adhocFotos